Fotografi minim atau tanpa busana adalah cabang seni visual yang relatif berisiko. Sebab asumsinya selalu ada risiko penghakiman kaum moralis terhadap seniman dan model yang melakukannya. Rupanya, selain mendobrak tabu, risiko lain belakangan turut mengemuka akibat perilaku fotografer tak bertanggung jawab.

Kancah foto nude di Indonesia pada Maret 2021 diramaikan thread viral di Twitter, mengenai dugaan pelecehan seksual seorang fotografer di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Si fotografer dituding mengarahkan sesi pemotretan agar berlangsung di kamar kos model, lantas meraba-raba tubuh saat mengarahkan gaya tanpa consent.

Sempat ada juga korban lain yang diajak ke kamar hotel dengan dalih sesi pemotretan, dan akhirnya berujung pelecehan. Meski beberapa korban mulai berani bersuara di media sosial, Kasat Reskrim Polresta Kabupaten Banyumas AKP Berry enggan menyelidiki kasus ini, lantaran tidak ada laporan mengenai perilaku sang fotografer yang mampir ke meja anak buahnya. “Kalau ada korban sebaiknya segera melapor ke Polsek atau Polres,” ujar AKP Berry kepada Portal Purwokerto.

Mundur sedikit ke Januari 2021. Seorang lelaki di Batam bernama Rahadi Saputra meniduri 10 remaja di bawah umur, memakai status fotografer sebagai tameng. Dia mengakui perbuatannya, dan akhirnya dicokok polisi.

Pemotretan minim busana lazimnya dilakukan di ruang tertutup dan seringkali hanya butuh kolaborasi dua orang saja—fotografer dan modelnya. Di titik inilah kerentanan muncul. Bisakah salah satu atau kedua pihak bersikap profesional?

Jawabannya: “bisa banget”, setidaknya menurut fotografer pro yang sudah sering berurusan dengan pemotretan minim dan bahkan tanpa busana. Sebagian foto telanjang harus diakui berwujud gambaran hiperbolis sensualitas untuk kepentingan komersial, atau memuaskan “male gaze”. Namun, bagi sebagian pelaku seni ini, nude hanya salah satu dari sekian sarana menuangkan kreativitas dan konsep abstrak ke medium visual.

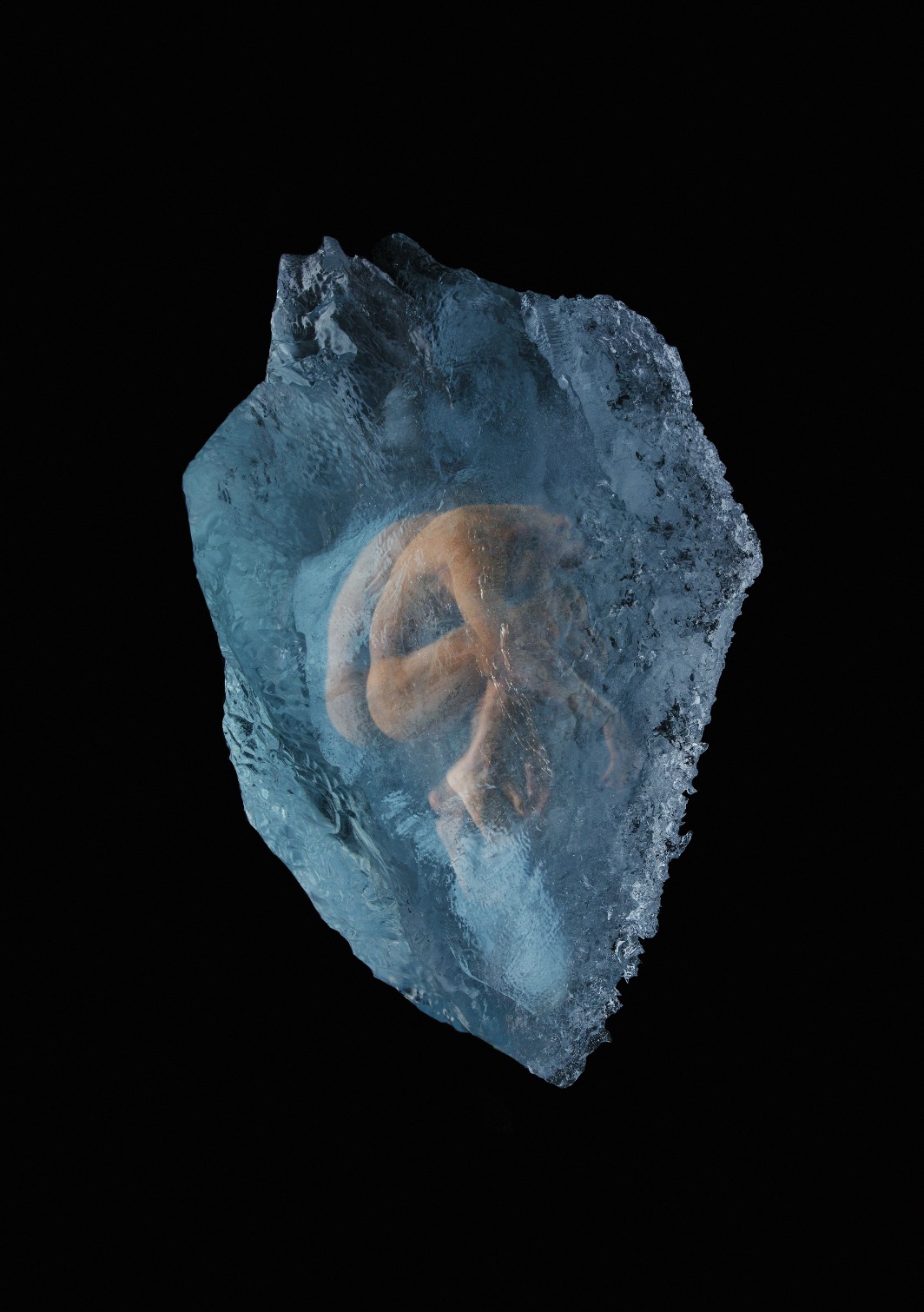

“”Jadi kalau memang harus telanjang then we go for it. Tapi kalau konsepnya enggak harus [telanjang], ya enggak harus,” kata Hendra Kusuma, fotografer asal Jakarta yang menekuni konsep visual ethereal. Sesekali dia memerlukan model untuk tampil dalam kondisi minim busana, bahkan telanjang sepenuhnya.

Selain Hendra, VICE juga ngobrol bareng Mikael Aldo, visual artist yang sempat mengeksplorasi fotografi nude di beberapa portofolionya. Sebagai seniman yang kadang melihat reaksi negatif audiens terhadap karyanya yang melibatkan aspek nude, Aldo tetap meyakini insiden pelecehan saat sesi pemotretan tidak akan memberi citra buruk bagi seniman lain yang menekuni genre ini.

“Kita enggak bisa melakukan simplifikasi bahwa nude photography akan berujung pada pelecehan seksual atau pemerkosaan. Manusia punya free will, jadi sebenernya itu balik lagi ke orangnya, prinsip moral apa yang dia pegang,” kata Aldo.

Lantas, adakah kiat agar sesi pemotretan nude menjadi ruang aman bagi setiap pelakunya? Apa sih sebetulnya capaian utama yang ingin didapat seniman saat mengeksplorasi tema-tema ketelanjangan?

VICE ngobrol bareng dengan dua fotografer tersebut dalam kesempatan berbeda, membahas etika memotret yang mereka selama ini pegang. Berikut nukilan obrolan kami yang telah disunting agar lebih nyaman dibaca:

VICE: Bisakah kalian menjelaskan fokus estetik masing-masing saat membuat karya visual?

Mikael Aldo: Gue melihat diri gue sebagai visual artist. Fotografi memang menjadi medium utama gue membuat karya seni, namun seiring berjalannya waktu, gue menyentuh bidang-bidang atau medium lain. Selama belajar dulu, gue menemukan satu tipe fotografi yang menarik, namanya fotografi konseptual. Hingga saat ini, karya-karya gue merujuk ke kiblat itu.

Hendra Kusuma: Mungkin sedikit ethereal ya, minimalist with some twist. Aku sempat lumayan fokus ke [fotografi] editorial, tapi sekarang kan majalah sudah mulai turun [pangsa pasarnya], sudah banyak yang tutup. Jadi caraku memamerkan hasil karyaku mau enggak mau di Instagram dan di laman web ku sendiri.

Apa pertimbangan fotografer seperti kalian saat menentukan suatu konsep perlu dieksekusi dengan model dalam posisi telanjang?

Hendra: Kenapa aku akhirnya memilih model yang tidak pakai busana, karena aku mencari sesuatu yang lebih pure. Bisa dibilang genre-ku itu sesuatu yang ethereal. Maksudnya itu lebih sedikit ada fantasinya. Kalau tiba-tiba ada celana dalam, itu bisa mengganggu imej dan bayangannya. Kalau konsepnya masuk dengan yang minim atau tanpa busana, baru aku pilih arahan model dengan konsep seperti itu. Balik lagi karena aku bukan sepenuhnya fotografer nudis, yang aku kejar konsepnya, bukan ketelanjangannya. Jadi kalau memang harus telanjang baru kita lakukan. Tapi kalau memang enggak harus telanjang, ya enggak harus.

Aldo: Gue mengutamakan ide dalam menciptakan sesuatu. Satu waktu gue bisa bikin foto yang sepenuhnya fiksional, misalnya terinspirasi dari sebuah fiksi yang gue buat ulang dari hasil interpretasi gue. Di waktu lainnya kadang gue bisa menghasilkan foto yang berawal dari cerita hidup gue yang sangat personal [dan karenanya butuh konsep nude].

Bisa diceritakan kesan kalian saat menjajal fotografi nudis dan mengarahkan model?

Aldo: Pertama kali gue tahu soal nude photography itu beberapa tahun yang lalu waktu zaman-zamannya gue eksplor dunia fotografi banget. Awalnya agak aneh sih. Apalagi hampir 90 persen model yang tanpa busana di karya-karya gue, itu ya gue sendiri. Itu pintu masuk gue untuk mulai jajal nude photography. Gue sempat mikir, ‘jadi gini ya, tampilannya tubuh gue kalau dilihat dari lensa sebuah kamera’.

Ketika gue lebih sering melakukan [nude photography], lama-lama rasa anehnya berkurang dan mulai terasa normal. Gue ngerasa, dengan terbiasa foto diri gue sebagai subjek dari gambar nude itu, gue jadi semacam punya “bekal” yang bisa gue pake waktu foto model yang nude. Karena gue pernah ngerasain rasanya polos di depan kamera dan gue merasa bisa lebih relate ke model gue. Oh ketika difoto nude, ini ya yang subjek gue rasain, jadi gue tahu harus berbuat apa untuk membuat mereka lebih nyaman.

Hendra: Sebenernya sekitar 80-90 persen foto-foto yang tanpa busana itu enggak sepenuhnya telanjang. Beberapa ada, tapi kebanyakan enggak sih. Aku sudah menekuni fotografi selama 10 tahun. Dulu latar belakangku arsitek, jadi makanya dari fotoku bisa kelihatan aku lumayan fokus dengan siluet. Makin ke sini aku mau menojolkan sisiku sebagai seniman yang kreatif, jadi aku yang bentuk idenya.

Aku enggak mempresentasikannya semata-mata model nude. Aku coba pendekatan yang lebih soft. Misalnya mungkin dari cara foto, kalau aku foto yang enggak kelihatan pake baju, aku arahin supaya mata [model] nggak langsung mengarah ke kamera. Itu otomatis akan menurunkan tingkat sexual interest-nya. Aku juga belum pernah bikin yang polos banget, pasti selalu ada elemen lain yang nutupin model. Elemen itu yang mengesankan bahwa ini bukan semata fotografi nude. Foto yang tanpa busana pun sebenarnya bisa saja tidak sexually engaging. Foto-fotoku menurut aku sendiri enggak sexually engaging sih.

Apa respons kalian mendengar dugaan pelecehan yang dilakukan fotografer saat sesi pemotretan minim busana?

Hendra: Fenomena meniduri model bukan hal yang pertama sih, dari dulu-dulu juga udah banyak. Banyak yang suka melabeli diri sebagai fotografer fesyen lalu mereka maunya foto cewek-cewek. Fotografi fesyen ini juga sering disalahgunakan, seakan-akan kalau foto fesyen harus seksi, harus menonjolkan dada. Akhirnya banyak orang mengaku “fotografer” mencari dan menggunakan kesempatan untuk melakukan [pelecehan seksual].

Sampai sekarang masih banyak sekali, bukan cuma di Purwokerto ini. Banyak yang tidak terungkap aja. Hal ini memang meresahkan. Tapi semuanya itu balik lagi ke niatnya si fotografer, aslinya dia memotret dengan hasrat seksual atau enggak? Kalau kamu tidak ada hasrat untuk meniduri, akan terlihat juga dari model yang kamu pilih. Sesuai dengan konsep yang diinginkan, bukan sesuai dengan sexual appetite.

Aldo: Kalau gue boleh pakai analogi, gue sering liat video masak-masak tapi bukan berarti gue otomatis jadi juru masak. Gue sering main game peperangan di komputer, bukan berarti gue otomatis jadi tentara. Mungkin prinsip yang sama berlaku di sini. Kita enggak bisa melakukan simplifikasi bahwa nude photography akan berujung pada pelecehan seksual atau pemerkosaan. Manusia punya free will, jadi sebenernya itu balik lagi ke orangnya, prinsip moral apa yang dia pegang.

Apakah kalian punya atau menerapkan standar etik tertentu saat melakukan pemotretan minim busana?

Hendra: Aku pilih model yang sudah biasa kerja sama aku jadi mereka udah nyaman. Aku sampaikan konsepnya kayak gimana, terus tanya ke mereka kalau mereka oke dengan itu. Kalau mereka oke, biasanya tetep pakai celana dalam, tetep pakai stocking, kalau cewek biasanya pakai nipple cover. Nanti jadi baru kita edit pakai digital imaging untuk kita hapus.

Aldo: Kalau bicara model nude lain selain gue sendiri, biasanya gue pastiin orangnya gue udah kenal dan orangnya juga kenal visi gue. Pertama yang gue pertimbangkan itu standar usia legal. Di Indonesia atau bahkan di belahan dunia manapun, usia legal artinya dia bisa membuat keputusan yang murni datang dari dirinya pribadi. Yang kedua, itu adalah consent eksplisit. Ini buat kedua belah pihak sih, baik dari fotografer maupun subjeknya. Karya seperti apa yang akan dibuat? Siapa yang akan melihat karya ini? Di mana karya ini akan dipublikasikan? Ini bisa juga dicatat hitam di atas putih kalau dibutuhkan.

Terakhir, harus bisa memenuhi janji sih. Ketika kita punya ide untuk fotografi semacam ini, ada sesuatu yang kita janjikan di situ, yaitu hasilnya. Itu hak subyek juga entah untuk melihat atau untuk memiliki hasil dari foto itu. Ini salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari si model.

Apakah kalian punya pengalaman mendapat respons negatif audiens saat berkarya dengan konsep nude?

Aldo: waktu gue aktif di komunitas Flickr, gue lebih banyak interaksi sama orang-orang dari luar negeri, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Jadi kalau dibilang gimana kurang lebih komentar netizen, menurut gue lumayan beragam. Memang ada beberapa komentar yang datang dari orang Indonesia. Rata-rata komennya disampaikan dalam konteks yang agak playful, kadang ada juga sampai ke destruktif sih. Ini yang membuat gue merasa karya gue ga dianggep serius sebagai karya seni dan masih abu-abu bagi mereka. Ini karya seni atau pornografi? Ini seni erotik ya? Komentar-komentar macam ini jadi merepresentasikan perspektif yang berbeda-beda dalam mendefinisikan karya seni vs pornografi sih menurut gue.

Hendra: Audiens aku enggak semuanya orang Indonesia. Kalau dilihat dari followers dan yang nge-like foto juga, bisa dibilang 50:50 perbandingan orang Indonesia sama orang luarnya. Karena aku juga enggak selalu memproduksi foto nude, otomatis itu membentuk ekspektasi . Orang enggak memberi aku label jadi sampai hari ini, it’s fine.

Dulu sih satu foto aku pernah diblokir sama Instagram. Makin ke sini, aku juga belajar Instagram kan ada peraturan yang harus diikuti, misal enggak boleh keliatan secara eksplisit area-area intim. Kebetulan Instagram platform utamaku untuk menampilkan karya. Jadi otomatis ketika aku harus foto model tanpa busana sama sekali, aku main di posenya atau misal ditutup kain terbang, atau gimana. Diakalin untuk bikin itu kelihatan secara natural tertutup.

Menurut kalian, mungkinkah persepsi fotografi nude bukan sekadar variasi pornografi bisa diterima di Indonesia? Apakah persepsi itu mempengaruhi rencana kalian berkarya?

Hendra: Ini blur, akan selalu blur, karena tergantung persepsi orang. Jujur, kalau foto aku dilihat sama orang yang agak naif, pasti akan sangat ditentang. Ada beberapa klien yang mau beli fotoku untuk dipajang tapi enggak jadi karena takut banyak kontradiksinya, takut banyak yang protes. Kadang fotografernya sudah berusaha menggarapnya agar tidak menjadi sexually engaging, tapi kalau yang lihat masih menganggap itu pornografi ya susah.

Namanya moral, seni, etika, itu selalu banyak yang bertentangan sih. Kalau saya bisa bebas berkarya sekarang, mungkin saya akan bikin yang lebih gila lagi. Tapi saya sadar banyak keterbatasan, terutama di Indonesia. Audiensnya belum sampai sana, jadi aku coba tone down sedikit.

Aldo: Yang membedakan karya seni dengan pornografi adalah, karya seni berfokus di subyek dan punya ruang untuk interpretasi, untuk kita melihat dari tujuan seni itu sendiri. Kalau pornografi mungkin bisa dibilang cuma punya satu tujuan memenuhi hasrat seksual. Itu mungkin pembeda yang paling jelas. Ketika kita lihat satu karya, mungkin kita berpikir ini seni atau pornografi ya? Mungkin kita bisa liat nilai estetiknya, tapi di sisi lain kita bisa saja merasa terangsang.

Ketika gue buat sesuatu, enggak bisa dilepasin dari konteks sih. Karyanya ditujukan untuk siapa. Jadi memang gue pasti akan pertimbangkan orang-orang yang akan menerima karya gue, orang-orang yang pengen gue jangkau, jadi nanti balik juga ke konsep produksi dan treatment-nya seperti apa. Ketika gue buat suatu karya dan dipublikasikan, selalu ada ruang interpretasi. Orang-orang sebenernya bebas untuk mengartikan karya gue, dengan cara yang mereka mau.