Ada perasaan getir yang selalu singgah dalam benak Suster Laurentina setiap menginjakkan kaki di halaman Kargo Bandara El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Raut wajahnya seringkali tak dapat menahan kesedihan teramat, ketika menyaksikan bongkahan peti terbungkus plastik turun dari pesawat.

Makin mendekat peti itu ke dirinya, makin besar pula kesedihan yang dia rasakan. Dalam satu kesempatan dia mampu menahan diri dengan tegar, tapi sering pula dia tak bisa menyembunyikan isak tangis.

Ingatan Suster Laurentina kemudian mundur, tepatnya pada 2016. Kala itu untuk pertama kalinya dia menanti kedatangan peti di kargo bandara. Sejak awal perasannya sudah tak karuan, namun dia berupaya mengendalikan rasa masygul di dadanya.

Sayang, yang diharapkan tak terwujud. Saat peti diturunkan dari pesawat, kecamuk di hatinya bergemuruh kencang, sampai akhirnya tangis kesedihan pecah. Peti tersebut berisi jenazah seorang ibu, dari Sumba, yang meninggal ketika berupaya mengubah peruntungan hidup di Kepulauan Riau.

Yang membuat Suster Laurentina tak kuasa menahan kesedihan adalah fakta bahwa jenazah di hadapannya merupakan tulang punggung keluarga, dengan total tujuh anak yang mesti dipenuhi kebutuhan hidupnya.

“Dia terpaksa bekerja karena suaminya mengalami gangguan jiwa. Mau enggak mau dia yang harus cari uang,” katanya kepada saya, mengingat kejadian pahit itu.

“Melihat [peti] itu rasanya seperti saya sedang melihat ibu saya yang meninggal, dan saya langsung membayangkan bagaimana [hidup] tujuh anak yang ditinggalkan ibu itu,” dia menambahkan.

Pemandangan peti mati itu membikin Suster Laurentina terpukul berhari-hari sampai stres. Kenyataan itu tak ubahnya batu yang mengganjal tapak kakinya, dan dia tak bisa melakukan apa-apa selain berharap waktu bakal menyembuhkan lukanya.

“Kalau ingat [kejadian pada 2016], rasanya sedih sekali,” ia berkata pelan. “Hidup seperti berjalan begitu lambat waktu itu.”

Meski begitu, Suster Laurentina tak ingin berpasrah dengan keadaan dalam waktu yang lama. Muncul sebersit keyakinan bahwa yang dijalaninya ini merupakan wujud pelayanan terhadap sesama umat manusia. Momen pahit pada 2016 itu mendorongnya menguatkan hati serta pikiran.

Kenyataan di NTT memang sering kali berujung pahit. Pemandangan peti jenazah tiba di kargo bandara, yang sayangnya terlalu sering terjadi, merupakan gambaran betapa harapan memperjuangkan hidup lebih baik harus dibayar mahal. Kargo bandara seketika jadi saksi medan kehilangan, masalah yang tak pernah usai, tangis tanpa henti, serta beribu pertanyaan yang dirangkum dalam istilah yang terdengar mengerikan:

Perdagangan manusia.

Mariance Kabu meminta saya mengontak kembali pada siang hari. Sebelumnya, dia memberi kabar bila pagi itu sedang menemani anaknya belajar di rumah, karena pandemi belum memungkinkan agenda sekolah kembali normal.

“Telpon saya siang saja, ya. Jangan pakai WhatsApp karena saya takut tidak terdengar [suaranya],” dia memberi pesan kepada saya.

Saya mengiyakan, lalu menunggu sampai siang tiba. Pukul 12 lebih dan dering telepon keluar dari gawai saya. Nomor tanpa nama. Saya mengangkat dan dari ujung sana terdengar suara yang cukup nyaring.

“Ini Faisal, kah?” tanyanya. Itu suara perempuan.

“Iya, benar. Maaf, ini siapa?” saya meresponsnya.

“Ini Mama Maria. Jadi berbicarakah?” balasnya.

Saya buru-buru minta maaf dan mengatakan bakal menelepon balik. Mariance begitu bersemangat menyambut tawaran wawancara saya dan seperti memastikan bahwa agenda ini tidak kurang suatu apa pun.

“Saya senang kalau ada yang mengajak berbicara. Saya seperti bisa cerita banyak hal,” ia membuka percakapan. “Saya ingin cerita saya banyak didengar.”

Tak pernah mudah membayangkan keadaan Mariance sebelum kembali ke kampung halamannya. Mariance adalah korban selamat dari praktik perdagangan manusia. Dia nyaris kehilangan nyawa, sebelum akhirnya tekad kuat—atau mukjizat seperti kata Mariance—mampu menyelamatkannya.

Semua bermula pada 2014, ketika dia mengambil tawaran bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai asisten rumah tangga. Keinginannya, kala itu, hanya satu: memperbaiki hidup keluarganya yang serba kekurangan. Harapannya, dengan bekerja di luar negeri, dia dapat memperoleh banyak uang untuk keluarganya. Nasib baik jadi doa yang tak pernah henti dia panjatkan.

“Saya berangkat karena memang itu keinginan saya. Saya ingin keluarga saya hidup layak. Karena selama ini [kehidupan] keluarga saya kasihan sekali,” jelasnya.

Keputusan untuk berangkat didasari kondisi bahwa ada calo—dia tidak kenal sebelumnya—yang menawarkan pekerjaan di Kuala Lumpur. Selain itu, segala kelengkapan, berkas dan semacamnya, akan diurus oleh yang bersangkutan. Pendek kata, Mariance, bersama adik iparnya, hanya diminta tinggal membawa badan.

Sebelum ke Malaysia, Mariance dibawa ke Kupang, berjarak 100-an kilometer dari tempat tinggalnya di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di sana, dia ditempatkan di satu penampungan selama kurang lebih seminggu. Mariance tidak diperbolehkan ke mana-mana selama tidak ada instruksi dari calo.

Satu hari sebelum keberangkatan, calo datang membawa berkas-berkas yang diperlukan, seperti misalnya paspor. Di dalamnya sudah ada foto Mariance, walaupun dia tak pernah mendatangi kantor imigrasi setempat.

“Tiba-tiba saja sudah jadi. Saya bingung karena saya tidak pernah diajak bikin [paspor] karena selama di Kupang cuma tinggal di tempat penampungan saja,” dia memberi kesaksian.

Akan tetapi, Mariance tak ingin berpikir lebih jauh. Dia menganggap—juga meyakini—bahwa apa yang diperolehnya sudah sesuai ketentuan, dengan kata lain: tidak melanggar hukum. Sisanya, Mariance hanya menanti waktu untuk pergi ke Malaysia, menjemput kesempatan memperbaiki nasib, kesempatan yang mungkin tak pernah terlintas dalam kepalanya.

Yang ditunggu pun tiba. Tanpa halangan berarti, Mariance beserta adik ipar berangkat ke Malaysia. Sesampainya di sana, dia berpisah dengan adik ipar sebab beda tempat bekerja.

Dari titik ini, pintu kesengsaraan Mariance justru terbuka.

Alih-alih bekerja dengan kondisi yang ideal, Mariance justru memperoleh perlakuan yang jauh dari kata layak. Sang majikan tak henti menyiksa dirinya. Mariance dipukul, dihajar, dikurung. Kebebasannya sebagai manusia seketika terenggut. Cita-cita untuk menjemput kesempatan memperbaiki nasib berganti dengan rentetan penderitaan.

“Bahkan saya tidak melakukan apa-apa saja tetap dipukul. Saya sampai sakit karena disiksa majikan. Sekujur tubuh saya sudah penuh luka,” ia bercerita. Suaranya mulai bergetar dan disusul isak tangis yang tak lagi dapat dia tahan.

“Mama, tidak perlu dilanjutkan, ya,” saya mencoba menghentikannya.

“Saya tidak bisa melawan karena kalau melawan saya bakal mati. Saya terima saja [perlakuan itu] meski saya setiap hari harus mandi darah,” lanjutnya.

Tak banyak yang bisa Mariance lakukan selain mengumpulkan keping-keping harapan sekaligus doa agar dia senantiasa diberi waktu bertahan, untuk selamat. Dia tak meminta macam-macam.

“Saya bisa segera keluar dari tempat itu saja, secepat mungkin, sudah bersyukur sekali. Saya tidak ingin yang lain waktu itu,” katanya.

Ketakutan, perlahan, berubah menjadi nyali yang besar untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia. Sadar bahwa tak bisa keluar apartemen, Mariance berpikir keras bagaimana caranya agar orang di luar mendengar dan mengetahui kondisinya.

Sepucuk surat lalu dibuat. Tak banyak isi di dalamnya. Dia hanya menulis kalimat permintaan tolong. Surat tersebut lantas dilempar keluar melalui pintu masuk apartemen yang rapat, tepat ketika majikannya tengah bekerja.

Mariance menunggu dan berdoa sekuat mungkin—menanti keajaiban.

Apa yang dia panjatkan ternyata terkabul. Menurut penuturannya, surat itu diterima secara tidak sengaja oleh tetangga sekitar, seorang ibu berusia kira-kira 60 tahun dan berasal dari India. Tak lama berselang, kata Mariance, beberapa aparat polisi sudah berdiri di depan tempat dia tinggal.

“Saya lempar surat sekitar jam 6 sore. Satu jam kemudian, jam 7, polisi sudah di depan. Dan waktu di depan itu, majikan juga sudah balik,” kenangnya.

Terkepung polisi, sang majikan lalu ditangkap sebelum akhirnya dibawa untuk diinterogasi. Sementara Mariance sendiri berhasil diselamatkan serta diantar ke rumah sakit terdekat guna menjalani perawatan intensif. Segera selepas keadaannya membaik, Mariance dipulangkan ke Indonesia.

“Saya tidak berhenti mengucap syukur. Puji Tuhan saya bisa selamat. Saya selamat. Saya selamat,” ucap ibu dari empat anak ini. “Rasanya tidak ada yang lebih penting selain itu karena banyak [teman-teman] yang meninggal dunia setelah kerja dari luar negeri.”

Nasib serupa Mariance dialami banyak buruh migran lain. Dicky Faa dari Rumah Harapan Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT), unit pelayanan yang salah satu tugasnya memutus rantai perdagangan manusia, mengungkapkan kalau banyak orang-orang NTT yang pergi bekerja ke luar negeri pulang tinggal membawa nama. Mereka semua korban praktik perdagangan manusia.

Berdasarkan catatan lembaganya, per September 2021, sudah ada 83 jenazah pekerja yang dijemput di kargo bandara. Sebanyak 63 adalah laki-laki dan sisanya—20 orang—perempuan. Angka ini sedikit menurun ketimbang dua tahun lalu, 2019, tatkala jumlah pekerja yang meninggal di luar negeri mencapai 119 orang.

“Karena [adanya] pandemi juga jadi sempat turun. Tapi, sekarang, berhubung sudah mulai jalan lagi [normal] lagi, kemungkinan akan berpotensi tambah [jenazah] yang ada,” ujar Dicky.

Malaysia menjadi negara yang mengirimkan banyak jenazah balik ke NTT, mencapai 78 orang. Disusul Taiwan, Brunei Darussalam, serta Jerman—semuanya berjumlah satu jenazah. Penyebab kematian yang mendominasi, tercatat, adalah sakit (46 jenazah) dan kecelakaan (11 jenazah). Korban berasal dari segala penjuru NTT, mulai dari Malaka (15 jenazah), Timor Tengah Selatan (14 jenazah), Flores Timur (9), hingga Kupang (7).

Akar dari kenyataan tragis itu ialah perdagangan manusia (human trafficking), yang menurut Dicky ibarat penyakit mematikan. Perdagangan manusia di NTT melibatkan banyak faktor yang antara satu dan lainnya saling berhubungan, sekaligus centang perenang. Namun, pertama-tama, sangat penting menyigi keberadaan para calo, aktor penting di balik masih maraknya praktik keji ini. Mereka, Dicky bilang, bergerak secara sistematis serta terukur dan rapi.

Calo eksis lantaran mereka melihat adanya peluang yang bisa dimanfaatkan. Peluang tersebut muncul dari keterbatasan kemampuan bekerja (labour skill) maupun bahasa di kalangan masyarakat NTT, terutama yang jauh dari ibu kota Kupang.

Terdapat kurang lebih tiga tahapan aksi calo dalam perdagangan manusia. Pertama, mereka akan mendatangi desa-desa di NTT untuk mendekati langsung calon targetnya. Kemungkinannya dua: langsung berhasil atau tertunda sementara waktu. Bila tertunda, dan ini yang mulai sering dilakukan, para calo bakal memanfaatkan anggota keluarga terdekat untuk membujuk calon target agar bersedia “diberangkatkan.”

Setelah sukses menarik perhatian dan persetujuan target, calo lazimnya membawa para korban ke Kupang. Di sinilah korban lalu disalurkan ke beberapa perusahaan kecil yang sudah jadi rekanan para calo.

“PT-nya itu kebanyakan ilegal. Mereka cuma ada nama aja, tapi ketika didatangi enggak ada gedungnya. Atau mereka ada gedung, namun kontraknya pendek, sekitar 6 bulan,” Dicky menjelaskan.

Tahapan terakhir, dari Kupang, Dicky melanjutkan, korban disalurkan kembali ke perusahaan yang lebih besar sebelum nantinya disebar ke beberapa lokasi pengiriman, mulai dari antar-provinsi seperti Batam dan Riau sampai luar negeri, ada Malaysia, Singapura, Hong Kong, serta Brunei Darussalam.

Sebab beroperasi dalam senyap, bersembunyi di balik payung hukum, para calo maupun perusahaan nyaris tidak pernah memperhatikan standar ketentuan yang ada. Mereka menabrak semua prosedur demi memperoleh cuan secepat mungkin.

“Misalnya tes swab antigen yang dikadalin. Lalu, paspor-paspor yang diurus cepat memanfaatkan koneksi orang-orang dalam [imigrasi]. Para korban sama sekali nggak dilibatkan untuk bikin paspor atau berkas lainnya. Tahu-tahu saja mereka sudah pegang paspor,” terang Dicky.

“Para korban ini kalau ada tes kesehatan cuma disuruh berdiri aja lalu sama petugas dinyatakan sehat. Mereka enggak dicek secara detail,” ia menambahkan.

Longgarnya persiapan itu berdampak sangat besar. Karena tidak memperoleh persiapan yang layak, para pekerja ini rentan tumbang. Lingkungan serta jam kerja yang buruk menambah kerentanan mereka. Alhasil, banyak yang kemudian gagal terselamatkan. Mayoritas tempat kerja para buruh migran korban calo ilegal asal NTT juga cenderung eksploitatif.

“Mereka meninggal karena infeksi paru-paru, liver, sampai diabetes. Ada juga yang karena kecelakaan, tenggelam di danau, serta diduga dibunuh. Tapi, rata-rata karena durasi kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang buruk,” papar Dicky.

Sementara pekerja gelap ini bertaruh dengan nyawa, para calo dan mereka yang berdiri di pucuk atas, yang memanfaatkan kerentanan masyarakat NTT, hidup dalam gelimang keuntungan. Sekali beraksi, para calo di tingkat bawah bisa membawa pulang uang sebesar Rp3 juta dari perusahaan penyalur ilegal.

Upaya aparat menghentikan praktik gelap ini, meringkus gerak para calo, bukannya tidak ada. Juni 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Yulianto, mengaku bakal terus mengejar para calo yang terlibat praktik perdagangan manusia di wilayahnya. Melalui program tangkap buronan (Takbur), yang merupakan program unggulan Kejati NTT, dia membentuk tim khusus mengejar semua buronan yang selama ini melarikan diri. “Kami akan kejar terus. Tidak ada tempat bagi penjahat yang merusaki NTT,” kata Yulianto, seperti dikutip Liputan6.com.

Akan tetapi para calo, menurut Dicky, senantiasa mengembangkan dan mengubah modus praktiknya, selain memperkuat jejaring di level paling bawah—sesama calo.

“Terbaru, mereka pasang iklan di Facebook, atau memanfaatkan media sosial lainnya. Mereka makin canggih dalam beroperasi. Jadi seperti sudah dihabisi satu, muncul yang baru dan begitu seterusnya,” terang Dicky.

Suster Laurentina mengungkapkan kendati setiap masyarakat NTT berpeluang terjerat perdagangan manusia, apalagi yang hidup di garis kemiskinan, namun kelompok perempuan menjadi pihak yang paling rentan. Ini, salah satunya, tidak dapat dipisahkan dari budaya yang ada.

Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Sumba Timur, banyak perempuan terpaksa bekerja jauh dari rumah lantaran dibebani suaminya untuk mengganti biaya mahar pernikahan, yang biasanya mewujud dalam kerbau atau sapi.

“Perempuan itu paling rentan dalam perdagangan manusia di NTT. Mereka seperti tidak punya posisi yang kuat untuk menolak tawaran karena faktornya banyak, dari ekonomi sampai permintaan keluarga sendiri,” ucap Suster Laurentina. “Ini yang tidak bisa didiamkan terus menerus.”

Faktor ekonomi menjadi dorongan bagi masyarakat NTT mengambil risiko bekerja di luar negeri. Celah ini lantas dimanfaatkan para bandit. Mereka mengeruk keuntungan di balik keputusasaan masyarakat NTT terhadap penghidupan yang tak kunjung membaik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan angka kemiskinan di NTT, per Maret 2021, mencapai 20,99 persen. Bila disandingkan dengan provinsi lainnya, angka kemiskinan di NTT sangat tinggi, bahkan masuk lima besar secara nasional, bersanding dengan Papua (26,86 persen), Papua Barat (21,84 persen), Maluku (17,87 persen), serta Gorontalo (15,61 persen).

Tingginya angka kemiskinan di NTT tak dapat lepas dari kondisi geografis di kepulauan provinsi ini yang kering dan tandus. Lahan yang seharusnya jadi tumpuan hidup ternyata tak menghasilkan.

“Di sini kering tanahnya. Tidak bisa diapa-apakan. Kalau pun bisa butuh waktu yang sangat lama, sementara kami juga harus makan,” ujar Mariance dengan nada kecewa. “Makanya banyak dari kami yang pergi [kerja] ke luar negeri.”

Kekeringan di NTT memang jadi masalah klasik yang mengiringi langkah kaki masyarakat. Persoalannya, sekarang, situasi diperburuk dengan adanya perubahan iklim, akibat pemanasan global yang dipengaruhi aktivitas manusia.

“[Keadaan di] NTT itu ekstrem. Dalam setahun, bisa lima sampai tujuh bulan kering. Ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak bisa dilakukan untuk menghasilkan semua komoditas,” papar Plt. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Urip Haryoko, saat saya hubungi via telepon.

“Secara klimatologis itu emang sudah rendah. Ditambah adanya krisis iklim, maka [musim] kemaraunya jadi lebih panjang,” imbuhnya.

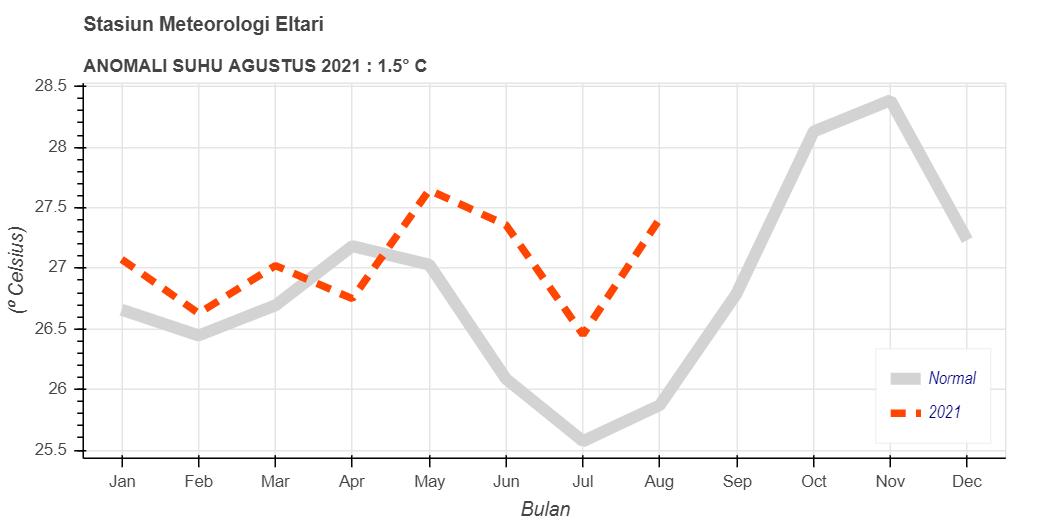

Data yang saya terima dari BMKG, dihimpun oleh Stasiun Metereologi El Tari, memperlihatkan adanya anomali suhu yang menjadi wujud nyata krisis iklim di wilayah tersebut. Selama delapan bulan terakhir, hingga Agustus 2021, suhu di NTT selalu melampaui batas normal.

Ambil contoh data Juli, semestinya suhu normal berada di perkiraan 25,5 derajat celcius. Akan tetapi, yang tercatat BMKG menyentuh hampir 26,5 derajat celcius. Ini berlaku pula untuk Agustus, yang anomali suhu berada di angka 1,5 derahat celcius.

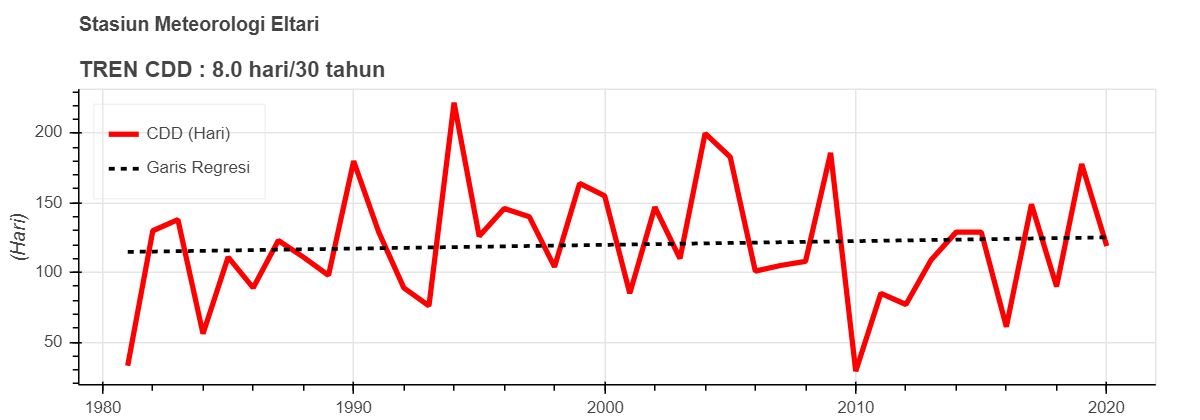

Indikator lainnya yakni tren hari kering berturut (consecutive dry day) yang selama dua tahun terakhir, 2019 sampai 2020, dikumpulkan dari Stasiun Meteorologi Eltari, berada di atas angka 100 hari—180 hari dan 110 hari. Atau dengan kata lain, di NTT kekeringan bisa berlangsung selama 4 hingga 6 bulan berturut.

“Gambaran lain, ya, bisa dilihat ketika di wilayah NTT ada kenaikan permukaan air laut hingga abrasi akibat gelombang,” ucap Urip. “Memang kondisinya banyak berbeda dari kenormalan yang ada, dan krisis iklim turut berkontribusi untuk hal itu.”

Nestapa tak berhenti di situ. Sudah dikepung krisis iklim, yang membikin lahan-lahan jadi tak produktif, masyarakat NTT juga harus berhadapan dengan perampasan ruang hidup masyarakat setempat.

Pada Agustus 2020, ambil contoh, masyarakat adat Besipae yang tinggal di sekitar Hutan Pubabu dipaksa minggat oleh aparat. Tak cuma digusur, beberapa warga turut pula kena bogem mentah. Kejadian ini muncul akibat rencana pemerintah provinsi membangun pusat peternakan paling besar seantero NTT. Upaya relokasi diapungkan, namun hanya menyediakan empat rumah saja.

Pendeta Emmy Sahertian mengatakan kepada saya bahwa seharusnya dia menjemput jenazah di kargo dan mengantarkannya pulang ke Sabu Raijua, NTT. Namun, badannya sedang tak enak dan dia memutuskan untuk urung berangkat.

Ini tahun kelima Mama Emmy, demikian dia akrab disapa, aktif dalam pelayanan penjemputan jenazah di kargo bandara. Perasaannya nyaris sama setiap kali dia melakukan pelayanan: kesedihan yang bercampur amarah maupun kekecewaan.

“Yang paling berat itu ketika sudah berkomunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan. Mereka bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini, dan saya terkadang tidak punya jawaban untuk itu,” ungkapnya. “Rasanya seperti buntu saja kepala.”

Pelayanan seperti ini bukan hal yang mudah, Mama Emmy bercerita. Selain kerap mengguncang psikis, Mama Emmy juga tak jarang mesti beradu ancaman dengan para calo, yang menganggap kerja-kerja kemanusiaannya mengusik bisnis mereka.

“Itu kejadian 2018. Saya dapat surat ‘cinta’ dari mereka. Isinya ancaman,” kenangnya. “Tapi, saya tidak takut. Saya kasih saja surat itu ke polisi dan tidak lama setelahnya mereka berhasil ditangkap.”

Selain itu, cibiran dari para kolega, yang sama-sama pendeta, tak luput dari perhatian. Sudah lebih dari sekali pelayanan Mama Emmy dipertanyakan oleh mereka: buat apa?

“Kalau sudah begitu, saya cuma bisa balas, ‘Lho, ini gara-gara kalian ngurus urusan hidup nggak bener, jadinya saya yang ngurus matinya’,” katanya. “Dan mereka ini juga umat-Nya, maka sudah jadi kewajiban kita untuk membantu.”

Namun, tak semua cerita pelayanan penjemputan jenazah dipenuhi nuansa duka dan kesedihan. Beberapa malah melahirkan kehangatan, seperti persahabatannya dengan Suster Laurentina, yang sama-sama dipertemukan oleh tujuan kemanusiaan.

Persahabatan keduanya seolah menembus sekat-sekat yang ada, termasuk soal kepercayaan yang dianut. Mama Emmy seorang Protestan, sementara Suster Laurentina adalah Katolik. Keinginan membantu mereka agar terhindar dari bahaya perdagangan manusia membikin keduanya melupakan sejenak embel-embel agama yang dibawa. Semua dilakukan berdasarkan pengabdian.

Ikrar itu tak semudah membalik telapak tangan. Jalannya pun berliku. Batu besar, tak lagi kerikil, akan menghadang di depan—calo-calo jahat, kemiskinan, krisis iklim, perampasan ruang hidup, sampai komitmen pemerintah yang minim memberantas perdagangan manusia.

Meski begitu, setiap muncul rintangan, satu demi satu, yang bikin lelah fisik dan pikiran, Mama Emmy langsung teringat percakapan dengan sahabatnya, Suster Laurentina, di kargo bandara pada suatu siang yang terik.

“Akan sampai kapan kayak begini, ya?” Mama Emmy bertanya, singkat.

Suster Laurentina diam sejenak, dan sejurus kemudian menjawab, “Sudah, tidak usah tanya gitu. Ini tugas kita mendampingi. Ini masalah kemanusiaan.”

*Artikel ini adalah bagian pertama dari liputan VICE soal krisis iklim di Indonesia dan dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat

Faisal Irfani adalah jurnalis lepas yang bermukim di Jakarta, rutin meliput isu konflik sosial dan budaya pop. Follow dia di Twitter