Ketika saya masih lima tahun, orang tua sering mengajakku bertemu dengan perempuan misterius yang bekerja tak jauh dari rumah kami. Saya tak tahu siapa dia, dan ada keperluan apa dengannya. Yang kuketahui hanyalah perempuan itu suka menyuruh saya melakukan berbagai macam hal, seperti mengeja kata-kata dan melafalkan kalimat pendek dengan lantang.

Sebagai hadiah telah melakukan keinginannya selama beberapa jam, saya boleh mengunjungi perpustakaan lengkap di sebelah kantor. Dua kali saya dibawa ke kantor perempuan itu setelahnya, dan sejak itu kami tidak pernah bertemu lagi.

Saya baru mengetahui tujuan pertemuan itu delapan tahun kemudian, saat saya berusia 13. Ayah ibu menunjukkan hasil tes psikologi yang saya lakukan sewaktu kecil. Kedua orang tua memutuskan untuk membawaku ke psikolog setelah melihat tanda-tanda “kemampuan kognitif lanjutan” pada diriku yang masih kanak-kanak. Perempuan yang kutemui dulu rupanya seorang psikolog yang menguji kecerdasanku.

Menurut pengamatannya, saya memiliki “kecerdasan luar biasa”. Pada umur lima tahun, saya mampu menguasai kosakata dan membaca layaknya anak kelas sembilan, serta memiliki kemampuan penalaran abstrak setara bocah 13 tahun. Dia bilang “potensi bakat” ini dapat dipupuk melalui kegiatan pengayaan dan peluang untuk “pemikiran yang berbeda”.

Saya sama sekali tidak terkejut mendengarnya, karena saya merasa orang tua selalu memujiku selama ini. Sebagai anak tunggal yang suka mencari perhatian, saya menerima pengakuan itu dengan bangga.

Umurku baru satu tahun ketika belajar berbicara dalam frasa, dan beberapa bulan kemudian, saya belajar membaca alfabet secara mundur karena bosan. Asal tahu saja, saya melakukannya sendiri. Pada usia tiga tahun, saya membenamkan diri dalam tumpukan buku. Dari almanak, dongeng sampai buku panduan, semuanya sudah kubaca. Saya pun menjadi anak kebanggaan keluarga. Acara kumpul keluarga adalah waktunya unjuk gigi. Mereka akan bertepuk tangan heboh setelah mendengar saya menyebutkan ibu kota dunia dan menjelaskan proses pencernaan manusia.

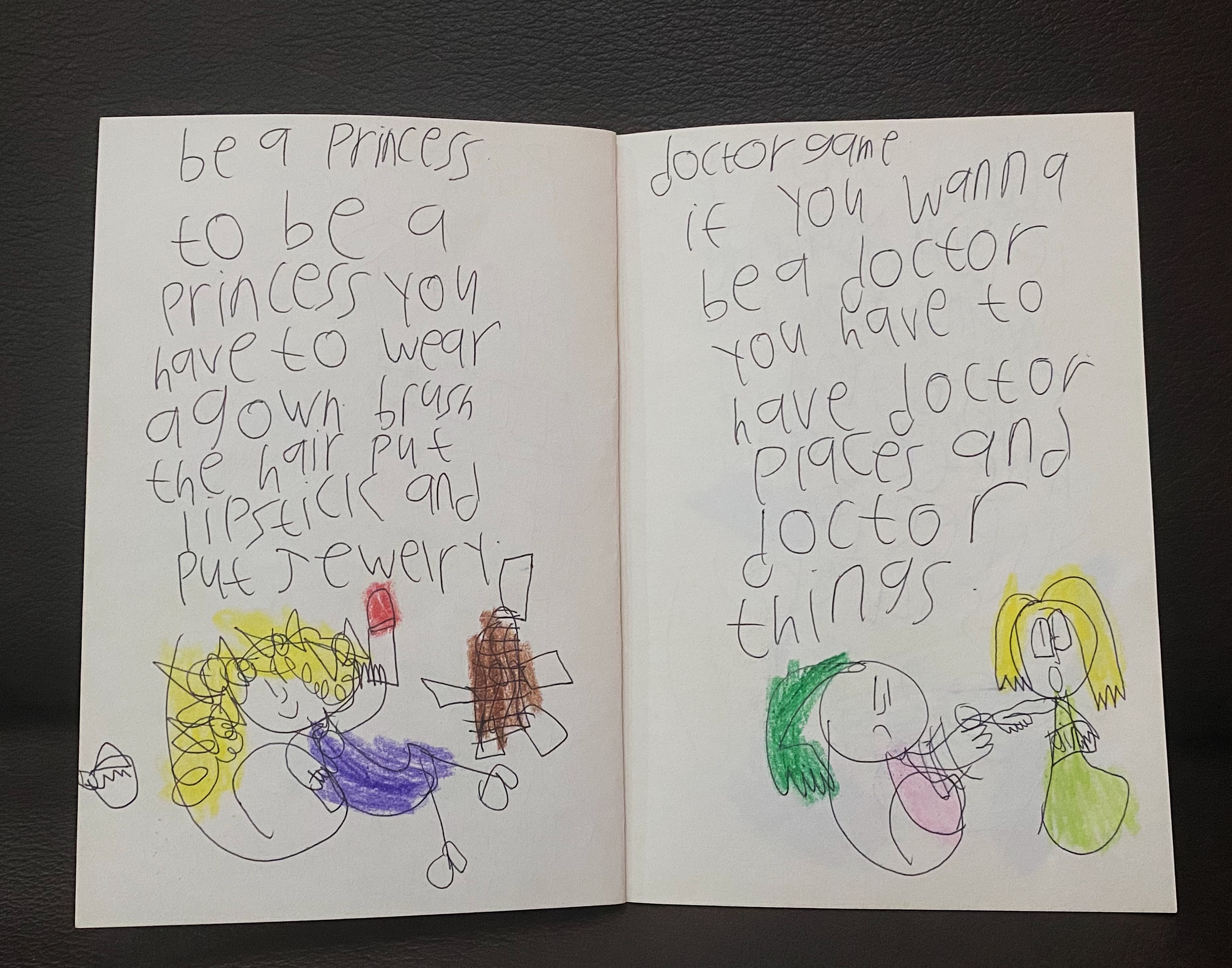

Namun, dari semua hal yang menarik minatku, menulis buku menjadi kegiatan yang paling saya sukai. Ibu selalu membawa setumpuk kertas dari kantor supaya saya bisa menulis ceritaku sendiri. Saya awalnya terinspirasi oleh dongeng yang sudah dibaca, sampai akhirnya saya mulai tertarik menulis pengalaman pribadi. Saya telah menulis ratusan buku begitu umurku beranjak lima tahun. Saya masuk koran dan acara TV karenanya. Saya dielu-elukan sebagai masa depan sastra Filipina.

Kesempurnaan yang luar biasa ini dibuktikan oleh berbagai penghargaan yang saya terima dari sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Saya memenangkan berbagai kompetisi, dari spelling bee hingga lomba menulis. Saya tidak perlu bekerja keras untuk masuk perguruan tinggi ternama di Filipina. Saya lolos ujian masuk, meski tidak mengikuti sekolah musim panas. Saya percaya diri bisa tetap secerdas ini selama mengenyam pendidikan di kampus idaman, Universitas Ateneo de Manila. Tahun pertama pun berlalu, dan saya dihadapkan pada kenyataan bahwa saya tidak sehebat itu.

Esai pertama yang saya kumpulkan untuk mata kuliah bahasa Inggris mendapat nilai C karena “kurang fokus” dan “terbelakang”. Sepanjang hidup dikagumi sebagai anak genius, saya tak mampu menghadapi kegagalan dengan baik. Saya bisa melakukan semuanya dengan sempurna dalam sekali coba, sehingga saya berpikir saya tidak dilahirkan untuk gagal. Bagiku, kesalahan menunjukkan ketidakmampuan. Sewaktu kecil dulu, saya akan mengganti kertas dan menulis ulang jika salah mengeja atau tulisan tanganku kurang rapi. Saya menelan mentah-mentah pujian orang di sekitarku, bahwa saya adalah yang terbaik dari yang mahabaik.

Perlahan-lahan saya mulai menyadari, saya tidak mungkin menjadi satu-satunya yang memiliki pemikiran cemerlang di kelas yang penuh mahasiswa cerdas. Semua ide yang ingin saya utarakan, tulis dan lakukan telah dilaksanakan dengan lebih baik. Saya masih ingat pada saat melakukan ujian tengah semester sastra Filipina. Saya yakin akan mendapat nilai terbaik karena menyamakan dongeng yang kami baca dengan perang Presiden Rodrigo Duterte melawan narkoba. Tapi ternyata, teman-teman sekelas juga menulis hal serupa.

Saya tidak mampu berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan menghasilkan makalah di bawah standar. IP-ku di semester pertama biasa-biasa saja. Saya merasakan tekanan besar untuk membuktikan kecerdasanku karena sebelumnya saya tidak perlu bersaing dengan siapa pun. Saya larut dalam kekecewaan dan sulit untuk bangkit ketika saya gagal untuk pertama kalinya. Saya tidak mau menulis apa pun selain untuk persyaratan akademis. Sabotase diri yang terkait dengan “burnout” anak berbakat ini sebenarnya sering terjadi. Penelitian sosiologis telah membahasnya, dan pengguna TikTok juga menceritakan betapa lelahnya menjadi anak berbakat. Perasaanku seharusnya lebih tenang setelah melihat ada banyak anak berprestasi di luar sana yang meninggalkan hobi karena tidak segera menguasainya dan menguasai lebih dari kemampuan mereka, tapi saya justru merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk. Saya biasa-biasa saja.

Saya butuh waktu untuk menerima fakta kehebatanku tidak ada apa-apanya — saya tak lagi yang terbaik di dunia ini. Pandemi memaksaku berdiam di rumah, dan menghambat diriku untuk menjadi lebih baik. Anehnya, saya mendapati diri menulis lebih banyak daripada sebelumnya. Ini satu-satunya cara memahami putaran waktu kejam yang kuhadapi. Tidak ada tenggat waktu dan tolok ukur sama sekali — hanya ada laptop untuk mengikuti kelas online atau papan visi yang saya susun sembarangan di dinding kamar.

Selama berbulan-bulan, saya tanpa henti membangun portofolio dengan konten-konten yang mencerminkan minatku dan relevan dengan kenalan. Dukungan teman dan keluarga membantuku untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang. Mereka mendorong saya untuk mempublikasikan tulisan. Seminggu penuh saya menawarkan ide tulisan ke majalah favorit saat remaja dan platform-platform baru yang mencari hiburan selama karantina.

Mengirim tulisan ke editor yang jauh lebih berpengalaman berarti saya sudah siap untuk dikritik dan dikoreksi seperlunya. Sebagai seseorang yang ingin tulisannya terbit, awalnya agak sedih dan kecewa ketika banyak yang harus direvisi dan dihapus. Tapi jika dipikirkan lagi sekarang, proses ini mengajarkanku untuk menerima umpan balik. Saya bukanlah yang terbaik, dan tidak ada salahnya dengan itu.

Saya tak sengaja menemukan salinan hasil tes psikologi ketika menulis artikel ini. Saat membolak-balikkan halaman, saya hanya bisa menertawai diri yang terlalu berpegang teguh pada sebuah label — seolah-olah nilai saya sebagai manusia dapat ditentukan dalam laporan 20 halaman.

Saya tidak membenci masa kecil, karena dari situlah saya menemukan hasrat untuk menulis. Saya takkan mungkin bisa mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya jika saya tidak melepaskan diri dari label satu dimensi ini. Lagi pula, menjadi “anak berbakat” bukanlah penggambaran akurat dari diri saya. Julukan ini hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa saya bisa melakukan apa saja jika saya bekerja keras dan menyukai pekerjaannya.