Terlihat kerumunan orang memadati Tamansari di pusat kota Banda Aceh. Para pengunjung, yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, datang karena satu tujuan. Mereka hendak menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk untuk terpidana kasus zina.

Di tengah keramaian, seorang perempuan duduk bersimpuh menanti hukuman yang akan diberikan kepadanya. Dia tampak mengenakan pakaian serba putih, dengan wajah tertutup masker. Sementara itu, petugas yang berdiri di dekatnya sibuk membacakan rincian kejahatan yang dilakukan olehnya. Tak lama kemudian, perempuan bercadar cokelat menghampiri mereka sambil membawa rotan.

Punggung terpidana dipukul sebanyak 22 kali karena ia kedapatan menemui laki-laki bukan muhrim. Selanjutnya ada tiga orang pemuda secara bergiliran mendapatkan hukuman mereka. Tapi bedanya, mereka dicambuk oleh algojo laki-laki.

Aceh merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan Syariat Islam di Indonesia, sedangkan hukuman cambuk dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum. Eksekusinya terbuka untuk publik, dengan harapan memberikan efek jera baik untuk pelaku pelanggaran maupun warga yang menonton.

Syariat Islam secara resmi diberlakukan pada 2003, setelah provinsi tersebut memperoleh status otonomi khusus dari RI guna meredam perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aceh lalu menetapkan Qanun, peraturan daerah yang menentukan bentuk-bentuk pelanggaran sesuai pandangan agama Islam.

Menurut penelitian, totalnya ada 442 aturan Syariat yang berlaku di sana sepanjang 1999-2012. Beberapa di antaranya mengatur cara perempuan berpakaian dan bertindak di tempat umum. Warga Muslimah wajib berjilbab dan mengenakan pakaian yang tidak memperlihatkan aurat. Perempuan berisiko menghadapi tuduhan zina jika kedapatan menemui lawan jenis yang bukan keluarganya.

Tindak pidana yang dilakukan perempuan di Serambi Mekkah dikabarkan mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Itulah sebabnya pada akhir 2019, polisi syariah membentuk tim algojo perempuan agar dapat memberi hukuman yang lebih setimpal kepada sesama perempuan.

Kepala Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengungkapkan hukuman cambuk yang sebenar-benarnya bukan untuk menyakiti pelanggar, tetapi untuk mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama. Menurutnya, algojo laki-laki “terlalu keras” saat memberikan sanksi.

Tindak pidana yang dilakukan perempuan di Aceh dikabarkan mengalami peningkatan, sehingga polisi syariah butuh algojo perempuan agar terpidana menerima hukuman setimpal.

“Hukuman cambuk tujuannya bukan untuk menyiksa pelaku, tapi supaya mereka merasa bersalah,” ujar Rizal saat diwawancarai VICE World News. “Makanya akan lebih baik jika pelaku perempuan ditangani oleh sesama perempuan.”

Setiap menjalani tugasnya, algojo perempuan cenderung mengenakan pakaian serba tertutup untuk merahasiakan identitas mereka. Rizal menyebut upaya ini bertujuan menghindari aksi balas dendam dari orang-orang yang pernah dicambuk. “Saya sendiri tidak tahu siapa para perempuan ini,” tukasnya.

Berdasarkan data kepolisian yang diperoleh VICE World News, kasus zina di Aceh mengalami penurunan tajam pada 2021. Hanya ada delapan tindak pidana Khalwat—dua lawan jenis bertemu di tempat sepi—yang dilaporkan pada 2021, sedangkan jumlah laporan yang masuk tiga tahun sebelumnya mencapai 90 kasus. Polisi Syariah yakin penurunan ini berkat hukuman cambuk, tapi aktivis punya pendapat lain.

“Pelaksanaan hukuman cambuk, serta perekrutan algojo perempuan, secara umum bersifat performatif,” terang M Adli Abdullah, sejarawan dan pakar hukum Islam di Aceh. “Hukuman cambuk hanyalah pencitraan belaka. Saya tak yakin penerapannya dapat mengurangi risiko terjadinya kejahatan.”

Dari total delapan algojo perempuan di seluruh provinsi, ada empat orang yang bertugas menghukum terpidana perempuan di Banda Aceh. Roslina A Djalil, Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP-WH Kota Banda Aceh yang melantik algojo perempuan, mengakui masyarakat Aceh belum terbiasa dengan kehadiran mereka.

Pada pertengahan November 2022, VICE World News menghadiri pelaksanaan hukuman cambuk terhadap perempuan yang kami sebutkan pada pembukaan artikel ini. Selepas acara, kami mewawancarai dua algojo perempuan untuk mendengar langsung pandangan mereka soal hukuman cambuk. Mereka semua pakai nama samaran selama wawancara. Mereka tak pernah melepas penutup mata ataupun menceritakan kehidupan pribadinya guna melindungi privasi.

“Saya tidak takut sama sekali [memberikan hukuman cambuk]. Anggap saja melaksanakan perintah Allah SWT.”

Mariam merupakan algojo perempuan pertama di Aceh. Dia sebenarnya bercita-cita menjadi pengacara, tapi malah bergabung dengan polisi Syariah pada 2006. Mariam ditunjuk sebagai algojo hukuman cambuk setelah 12 tahun mengabdi. “Tak pernah terbayang olehku akan menjadi algojo suatu saat nanti. Tapi saya siap melaksanakannya begitu regulasi ini dibuat,” kata Mariam, ibu empat anak.

Dia pribadi menganggap metode ini wajar dilakukan. “Saya hanya menjalankan perintah,” lanjutnya. “Saya sempat gugup awalnya. Tapi kalau boleh jujur, saya tidak takut sama sekali. Anggap saja melaksanakan perintah Allah SWT.”

Mariam sadar punya peran istimewa di bidang pekerjaan yang didominasi laki-laki, tapi ia tak bisa memastikan statusnya sebagai algojo akan menginspirasi perempuan lain atau tidak. “Mungkin pelajaran yang bisa diambil penonton yaitu tidak melanggar hukum,” ujarnya.

Reha juga menjadi algojo perempuan pada 2018, masih di tahun yang sama seperti Mariam. Dia yakin telah berkontribusi “menjaga ketertiban” di daerahnya. “Dulu banyak perempuan yang jadi pelaku.”

Djalil mengutarakan, perempuan harus menjalani pelatihan terlebih dahulu sebelum mengemban tugas sebagai eksekutor. “Hukuman cambuk sudah ada aturannya sendiri, dari cara memukul, panjang rotan sampai diameternya,” jelasnya sambil memperagakan cara mengayunkan rotan yang benar. Menurutnya, pukulan lebih kuat jika lengan ditarik ke belakang. Rotan hanya boleh mengenai bagian tengah punggung atas.

“Seberapa kuat cambukannya tergantung yang diatur pada Qanun,” Djalil melanjutkan. “Jangan terlalu pelan. Nanti penonton tidak puas, atau mengira hukumannya kurang sakit.”

Selain itu, para algojo wajib menjaga ekspresi dan perasaan saat memberi hukuman.

“Banyak perempuan yang saya latih merasa kasihan pada terdakwa,” ungkap Djalil. “Saya hanya butuh algojo yang mampu menyingkirkan empati.” Seperti Mariam, misalnya. Dia paham betul tanggung jawabnya sebagai algojo, maka dia tidak merasa kasihan sama sekali ketika harus menghukum kenalannya.

Jika sampai merasa iba atau gagal menjalankan tugas, algojo hukuman cambuk terancam dicopot dari posisinya dan mengalami mutasi.

Rizal menyatakan lelaki maupun perempuan diperlakukan secara setara dalam proses hukuman cambuk. Namun dalam perjalanannya, hukuman terhadap perempuan kerap mendapat sorotan internasional karena dianggap tidak adil.

Contohnya kasus pada 2014, ketika aparat syariat mencambuk perempuan berusia 25 tahun dengan alasan terlibat zina, padahal realitasnya dia adalah korban pemerkosaan beramai-ramai. Adapun pada awal 2022, perempuan yang juga divonis melakukan zina dan selingkuh dicambuk 100 kali, sementara lelaki yang mengajaknya selingkuh hanya dicambuk 15 kali lantaran membantah semua tuduhan polisi syariat saat interogasi.

Logika penetapan hukuman oleh Mahkamah Syariah Idi terhadap pasangan yang berselingkuh itu dikritik Andreas Harsono, peneliti lembaga pemantau isu HAM, Human Rights Watch (HRW). “Bagaimana bisa seorang perempuan yang mengakui terjadi perzinaan justru dihukum lebih berat dari lelaki yang terlibat dalam hubungan yang sama?” ujarnya saat dikonfirmasi VICE World News. “Putusan hukum macam ini sangat irasional dan menunjukkan bias majelis hakim. Ada tendensi putusan tersebut diskriminatif terhadap perempuan.”

Organisasi pemantau isu HAM seringkali menyebut praktik pencambukan “tidak manusiawi”, serta “menyerupai penyiksaan.”

HRW termasuk organisasi yang sejak lama mengkritisi qanun jinayah di Aceh, karena rentan melanggar hak asasi manusia. Qanun Jinayah semakin bermasalah, menurut HRW, lantaran tak hanya berlaku untuk mayoritas Muslim di Aceh, tapi juga bisa diterapkan pada 90 ribu warga non-Muslim di Negeri Serambi Makkah, sebagian besar Kristen dan Budha. Hukuman cambuk disebut cara mudah untuk menghindari pidana biasa.

Rizal membantah tudingan-tudingan tersebut. Dia menyatakan proses investigasi kejahatan syariat tetap mengikuti prosedur investigasi dan pengadilan, seperti pidana umum. Dia pun menolak jika disebut perempuan kerap dihukum lebih berat dalam proses pidana syariat.

Ada berbagai pasal dalam Qanun Jinayat Aceh yang mengatur tata perilaku di ruang publik— dari cara berbusana, larangan perempuan naik motor berdua dengan lelaki, serta larangan orang berbeda kelamin berkumpul bila bukan muhrim.

“Jika penyelidikan tidak memperoleh bukti yang memadai, maka seorang tersangka pelanggaran hukum syariat bisa bebas,” ujar Rizal. “Namun jika bukti memadai, baru dia ditangkap dan pengadilan yang menenetukan hukumannya.”

Namun saat diminta oleh VICE, Kantor Polisi Syariah Banda Aceh tidak menyimpan data jumlah pencambukan versi mereka selama beberapa tahun terakhir untuk merespons data yang dilansir oleh organisasi HAM internasional. Alhasil, angka-angka yang bisa jadi rujukan masih mengacu pada data lembaga independen, menunjukkan tren meningkatnya hukuman cambuk. Misal, terjadi 428 pencambukan pada 2013, menjadi 515 pencambukan setahun sesudahnya. Lalu pada 2015, jumlah pelaksanaan hukuman cambuk menjadi 548 kali. Artinya, proses hukuman cambuk terus meningkat saban tahun.

Pada 2019 lalu, Kepolisian Aceh merilis data anggaran yang bisa diakses publik, menunjukkan bahwa tiap pelaksanaan kali hukuman cambuk menelan dana sekitar Rp15 juta. Angka itu mencakup biaya operasional, dana untuk makan seluruh personel, serta transportasi tenaga medis serta saksi.

Pengeluaran yang cukup besar untuk pelaksanaan hukuman cambuk dikritik aktivis setempat, sebagai pemborosan anggaran. Mengingat Provinsi DI Aceh sampai sekarang tercatat masih masuk 10 besar dalam kategori termiskin di Tanah Air.

“Apalagi proses peradilannya tidak transparan, sehingga kita tidak pernah tahu sebenarnya apa dasar yang diambil majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman cambuk,” ujar Raihal Farjri, pegiat hak perempuan di Banda Aceh, saat dihubungi VICE World News.

Laporan lain dari peneliti Dina Afrianty turut menyorot problem proses hukuman Syariat di Aceh yang fokus utamanya adalah menghakimi moralitas individu, dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Kecenderungan itu terlihat dari seringnya hakim menanyakan busana apa yang dikenakan pelaku perempuan dalam proses pengadilan. “Sistem syariat yang berlaku di Aceh dirancang untuk mempermalukan orang yang dianggap bertentangan dengan norma komunitas, namun tidak menyentuh isu sosial secara umum,” demikian kutipan dari penelitian Afrianty.

Farjri menganggap lelaki yang dihukum cambuk tidak mendapat beban yang sama seperti terpidana perempuan. “Banyak lelaki setelah dicambuk masih bisa senyum-senyum. Sementara perempuan itu dipermalukan dan bahkan turut dipersalahkan oleh media setempat,” ujarnya.

Dampak dari stigma hukuman pencambukan ini terlihat pada kasus bunuh diri remaja perempuan di Banda Aceh pada 2012. Dia mengakhiri hidup setelah dihukum cambuk atas tuduhan terlibat prostitusi, meski realitasnya dia sekadar berhubungan seksual dengan pacarnya. Dia mendapat tekanan dari tetangga dan keluarga, dianggap sebagai aib.

“Dalam beberapa kasus, perempuan yang pernah dihukum cambuk harus meninggalkan desanya karena dikenai stigma sosial,” ujar Fajri.

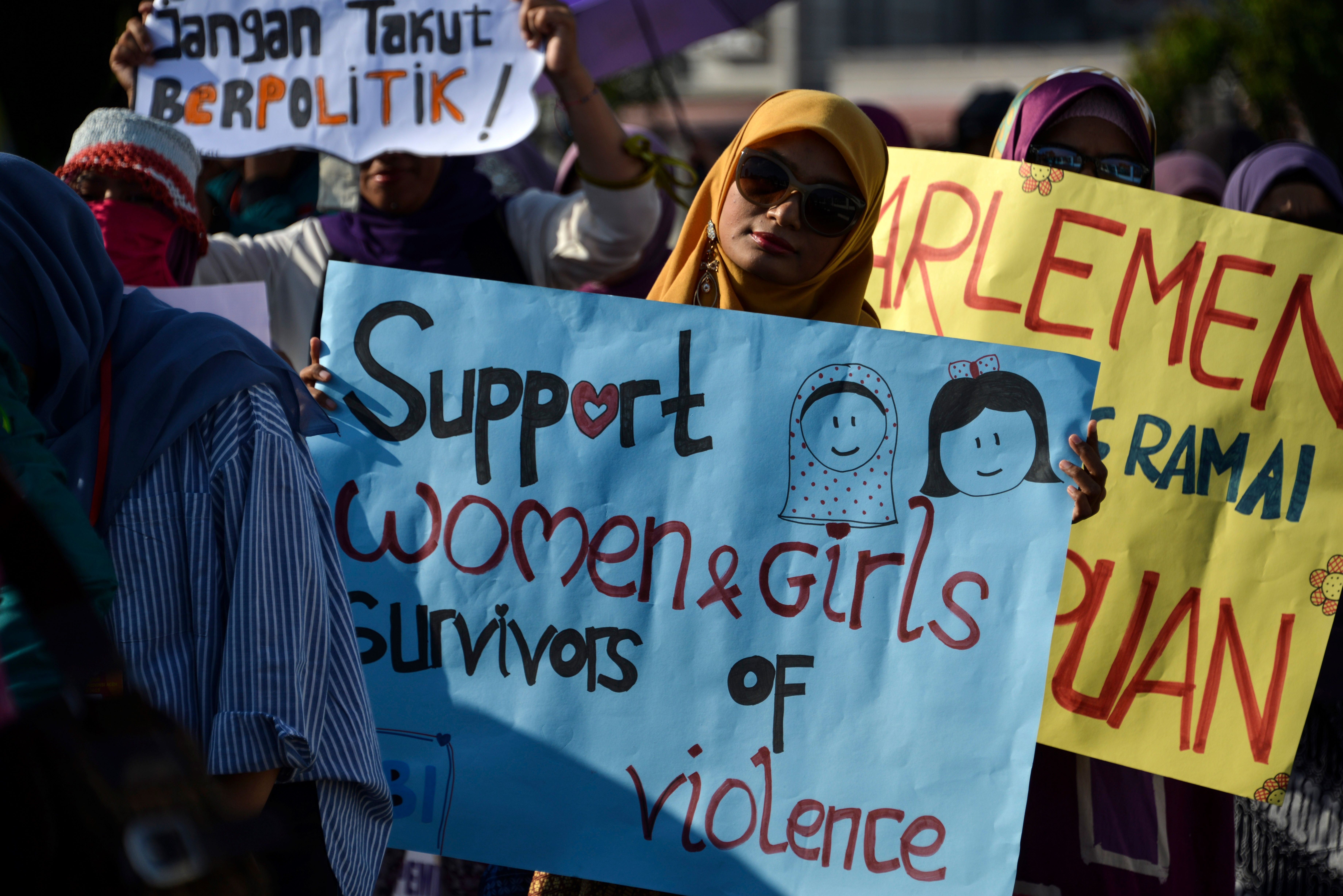

Berbagai LSM dan koalisi perempuan Aceh sudah kerap membuat kampanye, mendesak pemerintah daerah merevisi Qanun Jinayat. Mereka berharap hukum syariat di Aceh fokus pada tugas utamanya: mencegah maraknya kasus kekerasan seksual, bukan justru lebih banyak mengurusi moralitas individu.

Angka kekerasan seksual sepanjang sejarah Aceh cukup tinggi, khususnya ketika terjadi kekerasan bersenjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka sepanjang kurun 1976 hingga 2003. Militer Indonesia turut bertanggung jawab atas maraknya pemerkosaan perempuan Aceh ketika wilayah tersebut ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Dari berbagai laporan independen, terlibat bila berbagai kasus kekerasan seksual di masa lalu selama Aceh menjadi wilayah DOM tak pernah diusut serius.

Kini, ketika Aceh memiliki otonomi yang lebih luas untuk memeriksa kasus di masa lalu, wewenang itu justru tidak digunakan dalam kerangka hukum syariat Islam. Kepolisian Syariat di Aceh baru dua kali menangani kasus kekerasan seksual, yakni pada 2016 dan 2021. Selebihnya, semua kasus yang mereka tangani terkait dengan pelanggaran moralitas individu.

“Itu sebabnya bagi kami pencambukan itu tidak punya dampak, sebab kasus kekerasan seksual di Aceh justru meningkat,” ujar Farjri. “Solusinya, pemerintah harus merevisi aturan Qanun Jinayat.”

Malah, adanya opsi untuk dihukum cambuk membuat banyak pelaku kekerasan seksual bisa lepas dari konsekuensi yang lebih berat bila mereka diadili dengan pidana sesuai hukum nasional.

“Dalam beberapa kasus, bisa dibilang pencambukan itu hukuman yang terlalu ringan,” ujar Azharul Husna, juru bicara Kontras Aceh saat diwawancarai VICE World News.

“Banyak pelaku kekerasan seksual lelaki yang memilih dicambuk saja untuk menghindari penjara. Jika mereka dicambuk, sekalinya selesai, mereka bisa langsung bisa pulang. Hal ini tentu berbahaya, mengingat kasus yang menjerat mereka adalah KDRT dan pelaku dengan leluasa kembali serumah dengan korban,” ujar Husna.

Dimensi kekerasan seksual yang termuat dalam Qanun Jinayat juga hanya mencakup pemerkosaan serta pelecehan seksual. Definisi tersebut, menurut aktivis Aceh, seharusnya bisa menginduk pada UU TPKS yang baru saja disahkan pemerintah pusat. Namun karena status sebagai daerah istimewa, Qanun Jinayat bisa “mengalahkan” UU TPKS dalam implementasi di lapangan. Dalam UU TPKS kekerasan seksual turut mencakup pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual, hingga kekerasan non-fisik. Qanun di Aceh bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menangani KDRT bila tidak terjadi penganiayaan fisik.

Terlepas dari segala kekurangan dalam pasal-pasal Qanun, Farjri tetap mendukung bila Aceh menerapkan syariat Islam. Dia menganggap asumsi bahwa warga Aceh sebaiknya tidak lagi mengadopsi syariat sebagai pandangan Islamofobik.

Dia menyatakan, komunitas dari luar Aceh sebaiknya mendukung Qanun direvisi untuk lebih mengakomodasi prinsip keadilan terhadap perempuan, bukan malah menuntut agar Aceh berhenti memakainya. Apa yang terjadi di Aceh, menurutnya, tidak serta merta lebih buruk dibanding praktik negara lain.

“Masih banyak negara menjatuhkan hukuman mati, atau lihat bagaimana rezim Duterte di Filipina membuat ribuan orang tewas selama perang narkoba. Semua itu lebih parah dari pencambukan tapi tidak ada orang yang membawa-bawa perkara agama,” ujar Farjri.

Yang lebih masuk akal diupayakan, menurut Farjri, adalah mengupayakan terkikisnya bias gender dalam pelaksanaan Qanun Jinayat.

“Saya sendiri terus berharap bahwa Qanun kelak berhasil direvisi sehingga perempuan dan anak-anak lebih terlindungi,” ujarnya. “Untuk bisa mencapainya, kita jangan langsung antipati pada prinsip agama namun mari bersama melihat problem struktural yang saat ini terjadi, yakni bagaimana hukuman syariat itu dilaksanakan di lapangan.”

Laporan ini didukung dana hibah dari Round Earth Media program of the International Women’s Media Foundation, serta dijalankan dengan skema kolaborasi bersama Majalah TEMPO.

Follow Pallavi Pundir di Twitter.